Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan tonggak sejarah besar bagi Indonesia. Namun di balik keputusan monumental tersebut, tersimpan tantangan besar dalam merancang kota yang bukan sekadar megah secara fisik, tetapi juga inklusif, terhubung, dan berkeadilan. Salah satu aspek kunci yang sering luput dari perhatian dalam tahap awal perencanaan adalah aksesibilitas: sejauh mana masyarakat dapat menjangkau fasilitas penting seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan finansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Budhi S. Wibowo, Rendy Bayu Aditya, dan Tirza Felia Harianto dari UGM menjawab tantangan ini dengan pendekatan yang inovatif. Menggunakan data terbuka dari OpenStreetMap (OSM) serta perangkat lunak sumber terbuka seperti OSMNx dan Pandana, mereka merancang kerangka kerja untuk mengukur aksesibilitas berbasis jaringan jalan secara menyeluruh di wilayah calon ibu kota negara, yaitu area Penajam Paser Utara dan sekitarnya. Pendekatan ini bukan hanya ekonomis dan efisien, tetapi juga mudah direplikasi di wilayah lain—menjadikannya alat strategis dalam perencanaan regional.

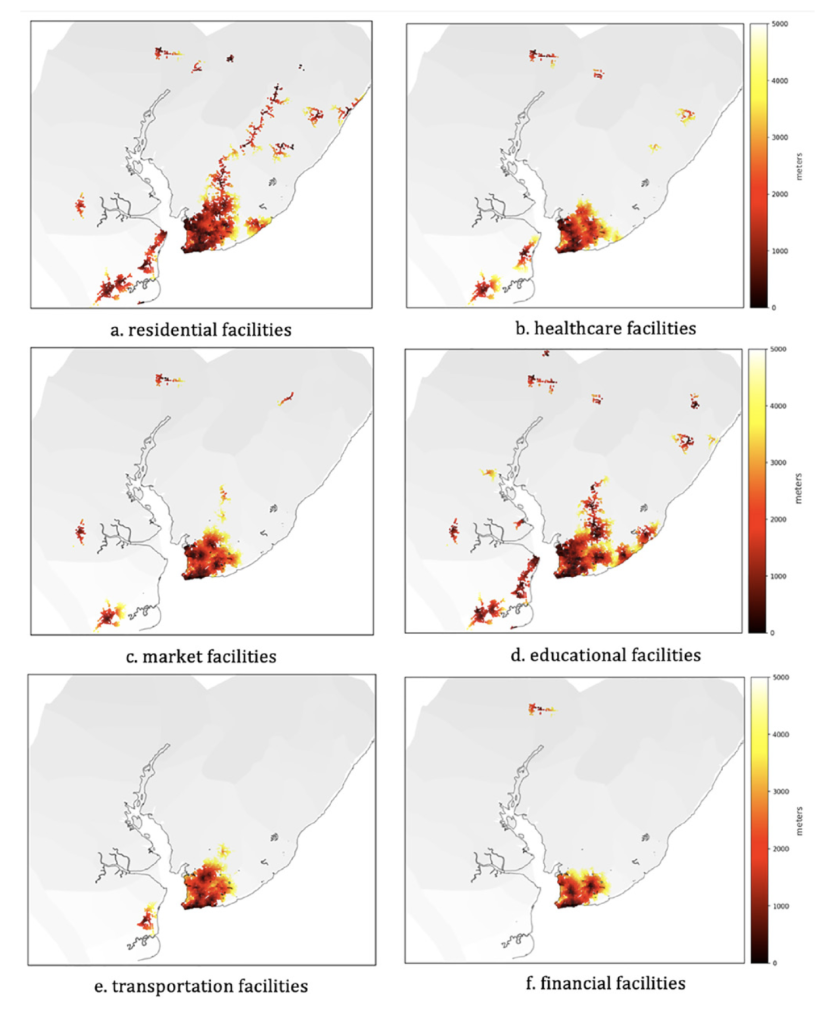

Secara metodologis, studi ini mengukur jarak ke fasilitas publik berdasarkan kedekatan ke dua fasilitas terdekat dalam enam kategori utama: permukiman, pendidikan, kesehatan, pasar, transportasi, dan layanan finansial. Asumsinya sederhana namun kuat: jika seseorang tidak dapat menjangkau dua fasilitas serupa dalam radius lima kilometer, maka mereka hidup dalam kondisi aksesibilitas yang buruk. Pendekatan ini memperkenalkan aspek resiliensi dalam analisis aksesibilitas—sebuah langkah maju dibanding metode klasik yang hanya berfokus pada satu fasilitas terdekat.

Hasilnya mencengangkan. Hanya 20% dari wilayah yang dianalisis memiliki akses memadai ke semua layanan dalam jarak tempuh jalan kaki (<1 km). Sebagian besar layanan terkonsentrasi di kota Balikpapan, menunjukkan ketimpangan spasial yang tajam antara pusat kota dan wilayah sekitarnya. Terutama untuk layanan keuangan dan transportasi, proporsi area dengan akses memadai bahkan lebih rendah dari 25%. Tanpa intervensi strategis, ketimpangan ini berpotensi menciptakan tantangan sosial baru di masa depan—ketimpangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, dan marginalisasi ekonomi.

Yang membuat studi ini semakin relevan adalah pemanfaatan klasterisasi berbasis data untuk mengidentifikasi empat profil aksesibilitas di wilayah studi. Mulai dari klaster dengan akses sangat terbatas (terutama di Samboja), hingga klaster dengan akses sangat baik seperti di Balikpapan dan sebagian wilayah Sepaku. Temuan ini membuka pintu bagi pengambilan keputusan berbasis bukti, di mana pemerintah dapat secara terarah memprioritaskan pembangunan fasilitas baru atau memperluas infrastruktur transportasi umum.

Dari perspektif manajerial, implikasinya sangat nyata. Pertama, kerangka kerja berbasis data terbuka ini memungkinkan perencanaan wilayah yang lebih adaptif, murah, dan partisipatif—sangat cocok untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, hasil pemetaan aksesibilitas dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan Transit-Oriented Development (TOD), di mana fasilitas publik dibangun berdekatan dengan simpul transportasi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan. Ketiga, penggunaan klasterisasi membuka ruang untuk alokasi anggaran yang lebih efisien dengan fokus pada wilayah dengan ketimpangan tertinggi.

Studi ini juga menunjukkan potensi penggunaan data terbuka sebagai alternatif atas kelangkaan data resmi, terutama di wilayah yang sedang berkembang. Dengan tingkat kelengkapan sekitar 70% untuk data pendidikan, OSM terbukti cukup andal sebagai sumber informasi awal. Namun, ke depan, kolaborasi antara sektor publik, komunitas open-source, dan lembaga penelitian perlu diperkuat agar kualitas dan cakupan data dapat terus ditingkatkan.

Singkatnya, pendekatan inovatif yang ditawarkan oleh Wibowo dan tim membuka jalan bagi lahirnya perencanaan wilayah yang lebih inklusif, berbasis data, dan proaktif. Ketika visi pembangunan ibu kota baru bergulir, kita harus memastikan bahwa kota tersebut bukan hanya simbol masa depan, tetapi juga rumah yang layak bagi semua—terlepas dari apakah mereka tinggal di pusat kota atau di pinggiran yang sering terlupakan. Dalam dunia yang semakin terhubung, aksesibilitas bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan fondasi keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Sumber: Wibowo, B. S., Aditya, R. B., & Harianto, T. F. (2021). Harnessing open data and technology for the study of accessibility: The case of Indonesia’s capital site candidate. Spatium, 46-53.

Disclaimer: Sebagian konten dalam tulisan dikembangkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari platform OpenAI ChatGPT. AI digunakan untuk mengkonversi artikel ilmiah yang merupakan karya asli penulis ke dalam bahasa artikel populer. AI juga digunakan untuk membuat ilustrasi pada kepala tulisan. Gambar lain merupakan karya asli penulis. Penulis tetap melakukan pengecekan dan pengeditan atas semua konten untuk memastikan akurasi, relevansi, serta kesesuaian dengan sumber aslinya.