Dalam pasar pariwisata yang semakin kompetitif, memahami perilaku wisatawan menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam studi perilaku wisatawan adalah bagaimana preferensi terhadap suasana atau ambiance berubah seiring waktu. Penelitian terbaru oleh Rischa Agustina dan Budhi S. Wibowo dari UGM memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana wisatawan merespons ambiance secara temporal—yakni, bagaimana ekspektasi mereka terhadap suasana berubah dari pagi, siang, hingga malam hari.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa ambiance—yang mencakup elemen sensorik seperti cahaya, suara, warna, dan aroma—memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman dan keputusan wisatawan. Namun, meski perubahan suasana sepanjang hari secara intuitif dapat dirasakan, belum banyak studi yang secara sistematis mengeksplorasi bagaimana perubahan waktu memengaruhi preferensi wisatawan terhadap ambiance tertentu.

Untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti mengadopsi pendekatan Kansei Engineering, sebuah metode yang lazim digunakan dalam desain produk dan layanan untuk menerjemahkan persepsi emosional manusia ke dalam variabel kuantitatif. Dengan mengumpulkan data dari 189 wisatawan domestik yang berkunjung ke Yogyakarta, mereka mengukur preferensi suasana wisatawan pada tiga periode waktu—pagi, siang, dan malam—menggunakan kuesioner berbasis skala diferensial semantik yang dikembangkan dari 30 kata sifat (Kansei words) yang merepresentasikan nuansa emosional.

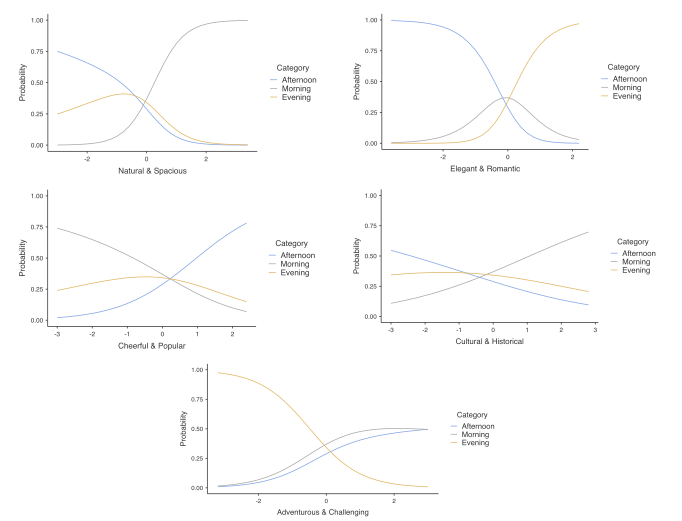

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi wisatawan memiliki pola yang sangat konsisten dan berkaitan erat dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian merupakan pola biologis harian yang memengaruhi tingkat energi, suasana hati, dan preferensi aktivitas seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pagi hari, wisatawan lebih cenderung mencari tempat dengan suasana natural dan lapang—sejalan dengan jam tubuh yang berada dalam fase pemulihan.

Ketika siang menjelang dan tingkat energi berada di puncaknya, preferensi beralih ke ambiance yang meriah dan populer. Wisatawan secara alamiah tertarik pada aktivitas yang bersifat sosial dan dinamis, seperti mengunjungi pasar, atraksi budaya, atau pusat kota yang ramai. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas otak dan suhu tubuh yang terjadi pada tengah hari, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi tentang sirkadian.

Menjelang malam, preferensi bergeser drastis. Wisatawan mulai mencari suasana yang romantis, hangat, dan elegan. Ini adalah waktu di mana kebutuhan emosional akan kenyamanan dan kedekatan interpersonal meningkat, dan tubuh mulai bersiap untuk relaksasi. Restoran dengan pencahayaan lembut, musik akustik, dan suasana intim menjadi favorit. Sebaliknya, aktivitas yang bersifat petualangan atau menantang cenderung dihindari pada malam hari, karena kondisi biologis tubuh yang mulai menurun dalam kesiagaan dan preferensi terhadap ketenangan meningkat.

Kebaruan dari studi ini terletak pada pembuktian ilmiah bahwa pengalaman wisata yang ideal tidak hanya tentang “apa” yang ditawarkan, tetapi juga “kapan” ditawarkannya. Preferensi wisatawan terbukti sangat bergantung pada kondisi biologis harian mereka. Dengan demikian, strategi manajemen destinasi yang mempertimbangkan faktor waktu dan ritme sirkadian dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih kuat terhadap kepuasan dan keterikatan emosional wisatawan.

Implikasi manajerial dari temuan ini sangat luas. Operator wisata, hotel, restoran, dan pengelola destinasi perlu menyadari bahwa suasana yang mereka tawarkan tidak bisa bersifat seragam sepanjang waktu. Perencanaan wisata harus mempertimbangkan jam kunjungan dan mencocokkan ambiance yang ditampilkan dengan ekspektasi temporal wisatawan. Pengaturan pencahayaan, alunan musik, bahkan aroma ruangan dapat disesuaikan agar resonan dengan kebutuhan emosional pengunjung pada waktu tertentu.

Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang ritme sirkadian ke dalam desain pengalaman wisata, para pelaku industri tidak hanya menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan menyenangkan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dalam pemasaran, pengelolaan aliran pengunjung, dan pengembangan produk wisata.

Sumber: Agustina, R., & Wibowo, B. S. (2025). Temporal preferences for ambiance: A study of tourist expectations across the day. Asian Management and Business Review, Volume 5 Issue 1.

Disclaimer: Sebagian konten dalam tulisan dikembangkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari platform OpenAI ChatGPT. AI digunakan untuk mengkonversi artikel ilmiah yang merupakan karya asli penulis ke dalam bahasa artikel populer. AI juga digunakan untuk membuat ilustrasi tulisan. Penulis tetap melakukan pengecekan dan pengeditan atas semua konten untuk memastikan akurasi, relevansi, serta kesesuaian dengan sumber aslinya.