Dalam beberapa tahun terakhir, industri film lokal Indonesia menunjukkan ketangguhan yang mengejutkan. Meski harus bersaing dengan dominasi film Hollywood yang sarat dana dan promosi besar-besaran, film Indonesia tidak hanya bertahan—tetapi tumbuh. Sebuah studi dari Universitas Gadjah Mada mengungkap secara komprehensif apa saja faktor kunci yang membedakan film lokal yang sukses dari yang gagal di box office, sekaligus membuka cakrawala baru bagi para produser dan distributor dalam menyusun strategi keberhasilan.

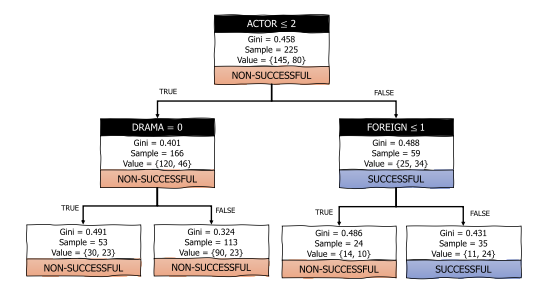

Masalah yang diangkat dalam studi ini cukup jelas: mengapa sebagian film lokal bisa menembus satu juta penonton sementara sebagian besar lainnya bahkan tidak mencapai 100.000? Untuk menjawab pertanyaan itu, tim peneliti menganalisis 225 film Indonesia yang dirilis antara 2017 dan 2018, menggunakan metode inovatif berbasis data bernama Tree-Based Comparative Analysis (TBCA). Ini adalah pendekatan yang menggabungkan logika set teori dengan model machine learning untuk mengidentifikasi pola sukses dalam kombinasi variabel yang kompleks.

Metode TBCA menawarkan keunggulan yang signifikan dibanding pendekatan konvensional. Sementara analisis statistik tradisional bisa tenggelam dalam kompleksitas data, TBCA menyederhanakannya menjadi pohon keputusan yang menunjukkan kombinasi minimum dari kondisi yang cukup untuk memprediksi kesuksesan. Hasil dari model ini tidak hanya akurat secara prediktif (dengan tingkat akurasi lebih dari 70%), tapi juga sangat interpretatif—fitur penting dalam pengambilan keputusan strategis di industri kreatif.

Hasil utama dari studi ini cukup menarik. Faktor yang paling menonjol dalam menentukan keberhasilan film lokal adalah popularitas aktor. Film dengan aktor populer memiliki kemungkinan lebih besar untuk sukses secara komersial. Tidak hanya itu, kehadiran film asing yang populer di bioskop pada waktu yang sama ternyata bukan ancaman, melainkan justru peluang. Film lokal yang dirilis bersamaan dengan film asing beranggaran besar malah cenderung memperoleh jumlah penonton yang lebih tinggi. Fenomena ini diduga terkait dengan halo effect, di mana minat masyarakat terhadap film asing menciptakan arus penonton yang juga berujung pada penemuan film lokal.

Namun, popularitas saja tidak cukup. Ketika membedakan film yang hanya “cukup sukses” dari yang “sangat sukses”, satu faktor menonjol: keakraban cerita. Film dengan narasi yang sudah dikenal penonton—baik sebagai sekuel, remake, atau adaptasi dari kisah populer—lebih mungkin menembus angka satu juta penonton. Temuan ini menegaskan efektivitas strategi brand extension dalam konteks film, sejalan dengan prinsip dasar pemasaran bahwa konsumen cenderung tertarik pada sesuatu yang sudah mereka kenal dan sukai.

Di sisi lain, studi ini juga menyoroti kombinasi faktor yang cenderung merugikan. Film bergenre drama dengan aktor yang kurang dikenal terbukti paling sulit meraih keberhasilan. Padahal, genre ini paling banyak diproduksi dalam industri film lokal. Ini menandakan perlunya evaluasi ulang dalam pemilihan genre dan pemetaan aktor, terutama untuk produser dengan sumber daya terbatas.

Dari temuan tersebut, implikasi manajerialnya sangat konkret. Pertama, casting aktor terkenal bukan sekadar keputusan artistik, melainkan investasi strategis yang terbukti berdampak pada performa pasar. Kedua, momentum peluncuran film perlu dipertimbangkan ulang: alih-alih menghindari film blockbuster asing, mungkin justru bisa dimanfaatkan sebagai katalis. Ketiga, membangun cerita yang berakar dari narasi yang telah dikenal publik dapat menjadi jalan pintas menuju sukses besar—dengan risiko yang lebih terukur dibanding eksplorasi cerita baru yang belum tentu resonan di pasar.

Dengan pendekatan berbasis data yang kuat dan wawasan yang aplikatif, studi ini menjadi kontribusi penting dalam literatur industri kreatif, khususnya di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Ini juga menjadi pengingat bahwa dalam dunia sinema, kesuksesan bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga soal strategi berbasis pemahaman mendalam terhadap perilaku penonton.

Ke depan, riset semacam ini perlu dilanjutkan dengan cakupan waktu yang lebih panjang dan integrasi variabel finansial seperti anggaran produksi dan biaya promosi. Namun satu hal sudah pasti: dalam lanskap yang kian kompetitif, intuisi saja tidak cukup. Film yang sukses membutuhkan cerita yang tepat, aktor yang strategis, dan waktu peluncuran yang cerdas—semuanya harus didukung oleh data.

Sumber: Wibowo, B. S., Rubiana, F., & Hartono, B. (2022). A data-driven investigation of successful local film profiles in the Indonesian box office. Jurnal Manajemen Indonesia, 22(3), 333-344.

Disclaimer: Sebagian konten dalam tulisan dikembangkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari platform OpenAI ChatGPT. AI digunakan untuk mengkonversi artikel ilmiah yang merupakan karya asli penulis ke dalam bahasa artikel populer. AI juga digunakan untuk membuat ilustrasi pada kepala tulisan. Gambar lain merupakan karya asli penulis. Penulis tetap melakukan pengecekan dan pengeditan atas semua konten untuk memastikan akurasi, relevansi, serta kesesuaian dengan sumber aslinya.